Auf dieser Seite unserer Homepage finden Sie Hintergründe und Informationen zur Strukturreform und Gebäudebedarfsplanung, die im Bereich unserer gesamten Landeskirche stattfindet und eben auch in unserem Dekanat. Momentan sind das überwiegend Texte und Dateien aus unserem Landeskirchenamt. Im weiteren Verlauf werden voraussichtlich auch aus unserem Dekanatsbezirk mehr und mehr Infos dazukommen. Nicht zuletzt unsere Dekanatssynode am 17. Oktober 2025 beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit diesem Thema.

Strukturreform:

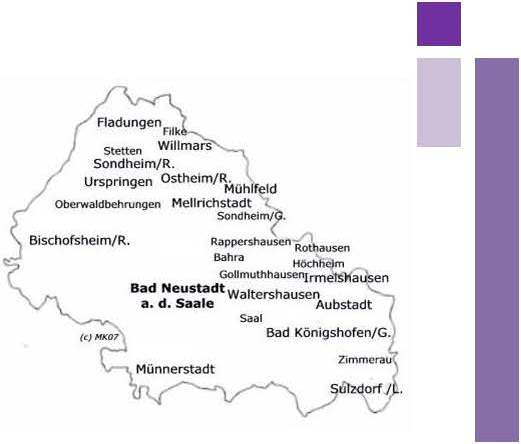

Aus den bisher sechs Kirchenkreisen bayernweit wurden inzwischen zwei gebildet. Auch die Dekanate als nächst kleinere Einheiten werden sich zusammenschließen und damit flächenmäßig vergrößern, von der Zahl her jedoch verringern. Hier ist in einem Infobrief der Stand vom November 2025 zusammengefasst, wie es unsere Region in Unterfranken betrifft:

„Gebäudebedarfsplanung“ – ein Wortungetüm. Was versteckt sich dahinter?

Im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern werden zurzeit alle Gebäude erfasst und nach bestimmten Maßstäben eingeschätzt: Kirchen, Gemeindehäuser, Pfarrhäuser, …

Und es wird in allen Kirchengemeinden darüber beraten, welche dieser Gebäude auf welche Weise erhalten werden können und sollen – oder eben nicht. Das bedeutet: Viele Gebäude werden in Zukunft mehr und gemeinsam genutzt werden. Und viele Gebäude werden auch aufgegeben, also verkauft werden.

Das alles deshalb, weil die großen Umbrüche in Deutschland natürlich auch vor der Kirche nicht Halt machen: Überalterung der Bevölkerung, Rückgang der kirchlichen Bindung vieler Menschen, Rückgang der Zahl der Kirchenmitglieder in fast allen Kirchengemeinden, deutliche Verringerung der Einnahmen aus der Kirchensteuer und deutliche Erhöhung der Ausgaben für die Ruheständler in absehbarer Zukunft. Und gleichzeitig deutlich gestiegene Kosten für die Erhaltung von Gebäuden sowie die erhöhten Ansprüche an Barrierefreiheit und Energiebilanz.

All das und mehr wird in den Blick genommen, um Entscheidungen zu treffen über die Zukunft aller Gebäude im kirchlichen Eigentum.

Keine leichte Aufgabe also, die hiermit auf die Kirchenvorstände und alle kirchlichen Mitarbeitenden mit Verantwortung vor Ort zukommt. Der ganze Prozeß steht erst am Anfang. Die Entscheidungen sollen zwar bis im Jahr 2026 getroffen werden. Aber die Umsetzung wird dann jahrelang dauern.

Ziel ist bei all dem: ein zukunftsfähiger Grundbestand an Gebäuden für das kirchliche Leben in neuer regionaler Zusammenarbeit.

_______________________________________________________________________________

Informationsportal zur Gebäudebedarfsplanung in der ELKB gestartet

Im ELKB Intranet veröffentlicht am 04.07.2025.

Die Dekanatsbezirke stehen vor der Aufgabe, bis Ende 2025 (mit Verlängerung bis Ende 2026) eine umfassende Gebäudebedarfsplanung zu erstellen. Im „InformationsportalGebäudebedarfsplanung“ im erhalten Sie alle Informationen zum Verfahren, zu Kriterien, Kategorisierung und Förderung sowie Kontaktdaten von Ansprechpartnern und Beratern. Diese Seiten sind im Aufbau und werden laufend ergänzt.

Hintergrund

Der deutliche Rückgang von Kirchenmitgliedern und Kirchensteuermitteln in den nächsten Jahren stellt die Landeskirche und ihre Körperschaften vor große Herausforderungen: In Zukunft werden die verfügbaren Mittel nicht mehr ausreichen, um alle kirchlichen Gebäude zu erhalten. Im dekanatsweiten Durchschnitt können langfristig etwa 50 Prozent der Pfarrdienstwohnungen, Pfarrämter, Gemeindehäuser und Kirchen aus Kirchensteuermitteln und landeskirchlichen Zuweisungen unterhalten werden. Eine Konzentration auf ausgewählte Gebäude ist unumgänglich. Die Dekanatsbezirke stehen vor der Aufgabe, bis 31.12.2025 (mit Fristverlängerung bis 31.12.2026) eine umfassende Gebäudebedarfsplanung zu erstellen. Hierfür steht ein geordnetes Verfahren bereit. Alle Infos hierzu im Infoportal „Gebäudebedarfsplanung“.

__________________________________________________

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl der Informationen aus dem Landeskirchenamt der Evang.-Luth. Kirche in Bayern zur Gebäudebedarfsplanung.

- zunächst 4 Dateien zum Download bei Bedarf

- darunter dann drei davon zum Lesen auf dieser Homepage. Der "Leitfaden" ist mit über 60 Seiten zu lang, um ihn hier anzuzeigen.

Wichtig: Die Texte sind nicht "geheim", aber die Quelle und das genannte "Infoportal" sind nur für kirchliche Mitarbeitende zugänglich.

_______________________________________________________

Sieben Schritte der Gebäudebedarfsplanung

Die Dekanatsausschüsse müssen bis zum 31.12.2025 die regionalen Gebäudebedarfspläne beschlossen haben, wobei eine Verlängerung bis zum 31.12.2026 beantragt werden kann. In mehrere Schritten wird diese Planung nun erstellt, beschlossen und festgesetzt. Die Reihenfolge kann auf Grund von besonderen Umständen vor Ort auch abgeändert werden:

Schritt 1: Regionenbildung und vorläufige Kategorisierung

Das landeskirchliche Baureferat und das Referat „Immobilien, Gemeindeaufsicht, Kindertagesstätten“ organisieren zunächst Vorgespräche mit den zuständigen Dekanen/Dekaninnen und ggf. weiteren Teilnehmenden. Im Rahmen dieser Vorgespräche werden die Immobilienentwicklungen (Veräußerungen, Umnutzungen, etc.) seit dem Jahr 2018, anstehende oder angedachte Vereinigungen von Dekanatsbezirken und Kirchengemeinden, sowie die in den Dekanatsbezirken vorhandenen Immobilien besprochen. Dabei werden die Nachbarschaftsräume gebildet und die Immobilien der (Gesamt-) Kirchengemeinden und Dekanatsbezirke – soweit möglich – vorläufig kategorisiert.

Schritt 2: Rückmeldung an Kirchengemeinden

Anschließend beschließt der Dekanatsausschuss die im Rahmen der Vorgespräche erfolgte vorläufige Kategorisierung der Gebäude. Des Weiteren müssen die zuständigen Dekane/Dekaninnen die

(Gesamt-)Kirchengemeinden und Dekanatsbezirke, in dessen Eigentum sich die Gebäude befinden,

über die vorläufige Kategorisierung der Gebäude informieren und die Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme der betroffenen Körperschaften einräumen. Stimmen die Stellungnahmen nicht mit der vorläufigen Kategorisierung der Gebäude überein, ist durch den Dekan/die Dekanin möglichst

eine Klärung herbeizuführen.

Schritt 3: Beschluss des Planentwurfs (im Dekanatsausschuss)

Nach Eingang der Stellungnahmen beziehungsweise ergebnislosen Klärungsbemühungen beschließt der Dekanatsausschuss unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen einen Planentwurf zur anschließenden Beratung in „runden Tischen“.

Schritt 4: „Runder Tisch“

In einem nächsten Schritt organisieren das Landeskirchliche Baureferat und das Referat „Immobilien, Gemeindeaufsicht, Kindertagesstätten“ „runde Tische“ in den Dekanatsbezirken. An den „runden Tischen“ nehmen der zuständige Dekan bzw. die zuständige Dekanin, der Leiter bzw. die Leiterin der zuständigen Verwaltungseinrichtung, Vertreter des Dekanatsausschusses, Vertreter des zuständigen Dienstleistungszentrums Bau, die Landeskirchenstelle, das Referat „Immobilien, Gemeindeaufsicht, Kindertagesstätten“ und das Landeskirchliche Baureferat teil. Die Zusammensetzung der „runden Tische“ kann bei Bedarf angepasst werden. Diese runden Tische erstellen die regionalen Gebäudebedarfspläne als Beschlussvorlage für die jeweils zuständigen Dekanatsausschüsse.

Schritt 5: Beschlussfassung Gebäudebedarfsplanung (im Dekanatsausschuss)

Der Dekanatsausschuss beschließt die regionale Gebäudebedarfsplanung, Termin ist 31. Dezember 2025, Fristverlängerung auf Antrag möglich.

Schritt 6: Prüfung und Festsetzungsentscheidung

Anschließend werden sie nach Prüfung durch das Landeskirchenamt und ggf. der Landeskirchenstelle von der Leitung des Referats „Immobilien, Gemeindeaufsicht, Kindertagesstätten“ ggf. mit Abweichungen festgesetzt (Festsetzungsentscheidung).

(ggf.) Schritt 7: Widerspruch gegen die Festsetzungsentscheidung und Abschluss des Verfahrens

Die betroffenen (Gesamt-)Kirchengemeinden und Dekanatsbezirke erhalten einen Abdruck der Festsetzungsentscheidung und können innerhalb von 30 Tagen ab Zugang Widerspruch beim Referat „Immobilien, Gemeindeaufsicht, Kindertagesstätten“ einlegen. Über den Widerspruch entscheidet die Leitung der Abteilung „Gemeinden und Kirchensteuer“.

________________________________________________

Gebäudebedarfsplanung in der ELKB

Der deutliche Rückgang von Kirchenmitgliedern und Kirchensteuermitteln in den nächsten Jahren stellt die Landeskirche und ihre Körperschaften vor große Herausforderungen: In Zukunft werden die verfügbaren Mittel nicht mehr ausreichen, um alle kirchlichen Gebäude zu erhalten. Im dekanatsweiten Durchschnitt können langfristig etwa 50 Prozent der Pfarrdienstwohnungen, Pfarrämter, Gemeindehäuser und Kirchen aus Kirchensteuermitteln und landeskirchlichen Zuweisungen unterhalten werden. Eine Konzentration auf ausgewählte Gebäude ist unumgänglich.

Um diesen Prozess zu gestalten, hat der Landeskirchenrat Leitlinien für eine regionale Immobilienplanung beschlossen. Alle Dekanatsbezirke sind verpflichtet, bis spätestens 31. Dezember 2025 (bzw. mit Fristverlängerung bis 31. Dezember 2026) eine umfassende Gebäudebedarfsplanung zu erstellen – für Pfarrdienstwohnungen, Pfarrämter, Gemeindehäuser, Kirchen, Kindertagesstätten, Übernachtungshäuser, Verwaltungsgebäude und Ertragsobjekte. Hierfür steht ein geordnetes Verfahren bereit.

Auf diesen Seiten erhalten Sie alle Informationen zum Verfahren, zu Kriterien, Kategorisierung und Förderung sowie Kontaktdaten von Ansprechpartnern und Beratern. Diese Seiten sind im Aufbau und werden laufend ergänzt.

Warum Gebäudebedarfsplanung

Kirchliche Immobilien sind ein besonderer Schatz, bedeutende Kulturgüter und zentrale Orte unserer Gemeinschaft, jedoch wird ihre Erhaltung aufgrund finanzieller und struktureller Herausforderungen zunehmend schwierig. Jährlich investieren Kirchengemeinden und die Landeskirche rund 30 Millionen Euro in Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, doch zurückgehende Kirchensteuermittel und steigende Kosten verschärfen den Druck. Vor diesem Hintergrund wird eine Gesamtstrategie benötigt, die auf der Gebäudebedarfsplanung basiert und Transformation ermöglicht. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden in absehbarer Zeit nicht ausreichen, um alle kirchlichen Gebäude unterhalten zu können, weshalb eine Konzentration auf Gebäude nötig ist, die aus Kirchensteuermitteln und landeskirchlichen Zuweisungen dauerhaft unterhalten werden können. Im dekanatsweiten Durchschnitt werden dies langfristig etwa 50 Prozent der Pfarrdienstwohnungen, Pfarrämter, Gemeindehäuser und Kirchen sein.

Viele Kirchengemeinden haben bereits begonnen, ihre Gebäudesituation zu analysieren und neue Wege zu gehen, was zu einer Profilierung der kirchlichen Arbeit führt. Oberkirchenrat Florian Baier dankt den Kirchengemeinden und Dekanatsbezirken, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, ihre Gebäudesituation mit Realismus und Klarheit in den Blick zu nehmen.

Bildung von Nachbarschaftsräumen

Als erster Schritt der gebäudekonzeptionellen Überlegungen ist vor Ort ein geeigneter Planungsraum zu definieren. Hierfür müssen Regionen für die gemeinde- und pfarreiübergreifende Zusammenarbeit, sogenannte "Nachbarschaftsräume", gebildet werden, wobei auch gegebenenfalls die benachbarten Dekanatsbezirke mit zu berücksichtigen sind. Bei der Bildung dieser Regionen muss auch darauf geachtet werden, dass die Gebäude in den Regionen möglichst effizient, das heißt. durch möglichst viele Gemeindeglieder genutzt werden. Die Regionen sollten daher nicht zu klein angelegt werden. Auf die besondere Situation in Diasporagebieten kann bei der Bildung der Nachbarschaftsräume entsprechend Rücksicht genommen werden.

Fragen und Antworten

Wie und wann werden die „Regionen für die gemeinde- und pfarreiübergreifende Zusammenarbeit“ (= Nachbarschaftsräume) gebildet?

Bei dem Begriff „Regionen für die gemeinde- und pfarreiübergreifende Zusammenarbeit“ (= Nachbarschaftsraum) handelt es sich um einen eigenen Begriff, der nicht mit dem Begriff der „Regionen“ in der Dekanatsbezirksordnung (DBO) verwechselt werden darf. Dieser Nachbarschaftsraum bezeichnet ein Gebiet innerhalb eines Dekanatsbezirks und innerhalb einer Region, das eine optimale Zusammenarbeit der darin enthaltenen Kirchengemeinden im Hinblick auf ihre Gebäude ermöglicht. Idealerweise verfügen solche Nachbarschaftsräume dann über zentrale Gebäude, die von mehreren Kirchengemeinden mitgenutzt werden.

Bei den Nachbarschaftsräumen geht es also vor allem darum, dass die darin enthaltenen Kirchengemeinden inhaltlich gut zusammenarbeiten können. Die Pfarrer und Pfarrerinnen sollten sich dort gegenseitig vertreten können, so dass auch zentrale Pfarrämter entstehen können. Es gibt allerdings keine Vorgaben des Landeskirchenamts, wie die Nachbarschaftsräume konkret aussehen müssen. In dieser Frage sind die Dekanatsbezirke frei.

Warum werden die regionalen Gebäudebedarfspläne nicht von den Kirchengemeinden erstellt?

Bei der Erstellung der regionalen Gebäudebedarfspläne geht es um die Identifizierung der zukunftsfähigen und somit förderfähigen Gebäude in der Region (Nachbarschaftsraum). Dafür bedarf es einer regionalen Perspektive, die am besten auf der Ebene der Dekanatsbezirke hergestellt werden kann. Die Kirchengemeinden werden aber bei der Erstellung der regionalen Gebäudebedarfspläne beteiligt, so dass ihre Sicht bei der Erstellung berücksichtigt wird.

Kategorisierung

In einem nächsten Schritt müssen innerhalb der Regionen sämtliche Gebäude der Kirchengemeinden in eine von drei Kategorien eingeordnet werden, wobei vorher Gedanken über die zukunftsfähigen Standorte in den Nachbarschaftsräumen anzustellen sind. Pro Gebäude steht dabei nur eine Kategorie zur Verfügung, so dass die Einordnung eines Gebäudes in mehrere Kategorien unzulässig ist. Diese Kategorien sind:

• Kategorie A langfristig, d. h. über das Jahr 2035 hinaus aus Kirchensteuermitteln zu erhaltende Gebäude

• Kategorie B bis zum Jahr 2035 grundsätzlich zu transformierende Gebäude

• Kategorie C Gebäude, für die ein unverzüglicher Transformations- bzw. Aufgabebedarf besteht.

Kategorie A

Die Kategorie A umfasst Gebäude, die langfristig für das kirchliche Leben erforderlich bleiben und somit über das Jahr 2035 hinaus erhalten werden sollen. Aus Kirchensteuermitteln werden sie auch in Zukunft landeskirchliche Bedarfszuweisungen, Zuweisungen aus dem Gemeindehausbudget der Dekanatsbezirke und Zuweisungen aus dem Klimaschutz- bzw. Ansparfonds erhalten. Des Weiteren sind die Eigentümer von A-Gebäuden dazu verpflichtet, eine Instandhaltungsrücklage zu bilden. Diese muss 1 Euro/qm pro Monat (Bruttogeschoßfläche – BGF) betragen und kann in Abhängigkeit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Eigentümer angepasst werden. Für Pfarrdienstwohnungen ergibt sich die Höhe der Instandsetzungsrücklage aus § 16c Abs. 1 KGBauV.

Kategorie B

Gebäude der Kategorie B erhalten grundsätzlich keine landeskirchlichen Bedarfszuweisungen, keine Zuweisungen aus dem Gemeindehausbudget der Dekanatsbezirke und keine Zuweisungen aus dem Klimaschutz- bzw. Ansparfonds. Diese Gebäude können auch über das Jahr 2035 wie bisher genutzt werden, sofern eine andere, zuweisungsunabhängige Finanzierung gefunden werden kann. Bis zum Jahr 2035 muss eine Transformation dieser Gebäude bzw. ihrer Finanzierung stattgefunden haben. Diese Transformation kann z. B. in folgenden Konstellationen bestehen: (Teil-)Vermietung sofort bzw. nach Sanierung, Umbau, Neubau oder Nutzung als Ertragsobjekt, Vergabe von Erbbaurechten oder Veräußerung der Gebäude. Durch die Transformation der ursprünglich kirchengemeindlich genutzten Gebäude sollen Immobilien geschaffen werden, die den Eigentümern langfristig Einnahmen ermöglichen und diese somit zukunftsfähig machen. Eine hierzu erforderliche immobilienwirtschaftliche Beratung wird von der Abteilung „Gemeinden und Kirchensteuer“ aktuell konzeptionell erarbeitet.

Kirchenaufsichtliche Genehmigungen werden – mit Ausnahme von Kirchen – für die Transformation der Gebäude nicht erforderlich sein. Auch sonstige Vorgaben seitens des Landeskirchenamts sind - mit einer Ausnahme - nicht vorgesehen: Die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes müssen von den (transformierten) Gebäuden im kirchlichen Eigentum eingehalten werden.

Kategorie C

Auch Gebäude der Kategorie C erhalten keine landeskirchlichen Bedarfszuweisungen, keine Zuweisungen aus dem Gemeindehausbudget der Dekanatsbezirke und keine Zuweisungen aus dem Klimaschutz- bzw. Ansparfonds. Diese Gebäude müssen so schnell wie möglich im obigen Sinne transformiert werden. In erster Linie geht es hier um leerstehende Gebäude, die schon jetzt nicht mehr genutzt werden und daher sofort transformiert werden können.

Entscheidungshilfe zur Kategorisierung der Gebäude (aus Leitlinien zur Gebäudebedarfsplanung)

Fragen und Antworten

Wie wird entschieden, welches Gebäude in welche Kategorie kommt?

Die Kategorisierung erfolgt durch eine Gesamtabwägung folgender Kriterien:

– Zugehörigkeit zu einem zukunftsfähigen Standort,

– 50 Prozent A-Gebäude,

– Wirtschaftlichkeit des baulichen Zustands,

– Einhaltung der Vorgaben des Klimaschutzgesetzes,

– Kongruenz mit anderen regionalen Planungsprozessen und

– sonstige Kriterien.

Können Ertragsobjekte oder andere nicht förderfähige Gebäude in die Kategorie A eingeordnet werden?

Nein! In die Kategorie A kommen nur solche Gebäude, die landeskirchliche Mittel erhalten können.

Welche Folgen hat es, wenn ein Gebäude in die Kategorien B oder C eingeordnet wird?

Gebäude der Kategorien B und C erhalten ab dem 1. Januar 2025 keine landeskirchlichen Bedarfszuweisungen und auch keine Zuweisungen aus dem Gemeindehausbudget oder dem Klimaschutzfonds. Ein Zwang oder eine Verpflichtung zum Verkauf dieser Gebäude ist damit nicht verbunden.

Was ist der Unterschied zwischen B- und C-Gebäuden?

B-Gebäude sind solche Gebäude, die momentan noch genutzt werden. Perspektivisch, d. h. bis zum Jahr 2035 werden diese Gebäude jedoch nicht mehr in ihrer ursprünglichen Funktion benötigt und können daher in den nächsten Jahren transformiert werden. C-Gebäude sind schon jetzt nicht mehr kirchlich benötigte Gebäude. Diese können sofort transformiert werden oder sind bereits transformiert. Mit der Unterscheidung zwischen den beiden Gebäudekategorien soll daher auch eine Priorisierung der Gebäude für die immobilienwirtschaftliche Beratung erreicht werden.

Was bedeutet es, dass die Gebäude der Kategorie B oder C transformiert werden sollen?

Bei den Gebäuden der Kategorien B und C handelt es sich um kurz- und langfristig nicht mehr aus Kirchensteuermitteln finanzierbare Gebäude. Diese Gebäude können daher umgenutzt und zu Ertragsobjekten als Einnahmequellen umfunktioniert werden. Denkbar ist z. B. die Vermietung solcher Gebäude, und zwar entweder direkt oder nach einem Umbau oder einer Erweiterung. Auch können in Zusammenhang mit solchen Gebäuden Erbbaurechte vergeben werden. Der Verkauf solcher Gebäude kommt als ultima ratio auch in Betracht, ist aber die freie Entscheidung der Gebäudeeigentümer.

Kann ein B- oder C-Gebäude auch erhalten werden, ohne dass es transformiert wird?

Ja, das ist möglich. Wenn eine Kirchengemeinde ein bestimmtes Gebäude der Kategorien B oder C nicht transformieren kann und dieses weiternutzen möchte, ist das möglich. Die Kirchengemeinde müsste sich dann andere Finanzierungsquellen suchen, um das Gebäude zu erhalten. Außerdem muss die Kirchengemeinde das Klimaschutzgesetz einhalten, so dass solche weitergenutzten Gebäude bis spätestens zum Jahr 2045 klimaneutral sein müssen.

Wer unterstützt uns bei der Transformation von Gebäuden?

Bei Transformationsbedarf in Ihrem Gebäudebestand können aktuell das Landeskirchliche Baureferat, das Referat „Immobilien, Gemeindeaufsicht und Kindertagesstätten“ und das zuständige Dienstleistungszentrum Bau Hinweise für weitere Schritte geben. Ergänzend dazu plant die Landeskirche den Aufbau eines Beratungsangebotes – exakt für diese Fälle. Hierüber wird die Landeskirche gesondert informieren.

Kriterien

Um eine Kategorisierung der Gebäude durchzuführen, muss in Bezug auf jedes Gebäude eine Gesamtabwägung von verschiedenen Kriterien durchgeführt werden.

Diese Kriterien lauten:

• Zugehörigkeit zu einem zukunftsfähigen Standort

Diese Kategorie ist abhängig davon, welche inhaltlichen Zukunftsperspektiven die Gremien vor Ort bzw. der Dekanatsbezirk für die Entwicklung von Kirche in der Region sehen. Im Mittelpunkt stehen dabei – ganz dem Gedanken von „Profil und Konzentration“ entsprechend – die Bedürfnisse der Menschen und der Auftrag, der sich hieraus für Kirche unter Berücksichtigung sich verengender, finanzieller Handlungsspielräume ergibt.

• 50 Prozent der PPGK-Gebäude (Pfarrdienstwohnungen, Pfarrämter, Gemeindehäuser und Kirchen) als A-Gebäude

Von den PPGK-Gebäuden (Pfarrdienstwohnungen, Pfarrämter, Gemeindehäuser und Kirchen) dürfen im dekanatsweiten Durchschnitt nur ca. 50 Prozent in die Kategorie A eingeordnet werden. Keine Vorgaben gibt es für Kindertagesstätten, Verwaltungsgebäude, Übernachtungshäuser und Ertragsobjekte; sie müssen dennoch die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes oder anderer strategischer Prozesse erfüllen.

• Wirtschaftlichkeit des baulichen Zustands unter Berücksichtigung insbesondere des energetischen Zustandes, des Investitionsbedarfs und der Unterhaltungskosten

Hier geht es vor allem um den finanziellen Aufwand, der zur Herrichtung eines ordnungsgemäßen Zustands und zur Unterhaltung des Gebäudes erforderlich ist. Dabei muss auch berücksichtigt werden, welche Sanierungsmaßnahmen sich die Eigentümer der Gebäude finanziell leisten können.

• Einhaltung der Vorgaben des Klimaschutzgesetzes

Es muss berücksichtigt werden, inwieweit das jeweilige Gebäude die Anforderungen des Klimaschutzgesetzes einhält. Dies gilt vor allem für Ertragsobjekte.

• Kongruenz mit anderen regionalen Planungsprozessen

Bei der Kategorisierung von Gebäuden müssen auch die anderen regionalen Planungsprozesse berücksichtigt werden. Hierzu zählen insbesondere die Landesstellenplanung und strategische Überlegungen zur pfarramtlichen Geschäftsführung.

• sonstige Kriterien

Die „sonstigen Kriterien“ bilden einen Auffangtatbestand, der den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen soll.

Fragen und Antworten

Was bedeutet „Zugehörigkeit zu einem zukunftsfähigen Standort“?

Bei diesem Kriterium geht es darum herauszufinden, welche Standorte auch in Zukunft, d. h. über das Jahr 2035 hinaus noch benötigt werden. Mit diesen Standorten soll kirchliches Leben in der Region ermöglicht werden. Hier spielt der Zusammenhang mit der inhaltlichen Perspektive von Kirchen- und Gemeindeentwicklung in der Region eine zentrale Rolle.

Was bedeutet das Kriterium 50 Prozent A-Gebäude?

Dieses Kriterium findet nur Anwendung auf Pfarrdienstwohnungen, Pfarrämter, Gemeindehäuser und Kirchen. Von diesen Gebäuden sollten im dekanatsweiten Durchschnitt nur ca. 50 % in die Kategorie A eingeordnet werden. Die anderen ca. 50 Prozent der Gebäude würden dann in die Kategorien B oder C fallen. Für die übrigen Gebäude (Kindertagesstätten, Verwaltungsgebäude, Übernachtungshäuser und Ertragsobjekte) gilt das 50 Prozent Kriterium nicht.

Müssen wir also 50 Prozent unserer Kirchen aufgeben?

Nein! Die 50 Prozent beziehen sich auf alle Gebäudetypen, so dass in Bezug auf alle Gebäudetypen ca. 50 Prozent in die Kategorie A eingeordnet werden dürfen. Angenommen eine Region verfügt über 5 Gemeindehäuser, 5 Pfarrdienstwohnungen und 10 Kirchen. Hier könnten 1 Gemeindehaus, 1 Pfarrdienstwohnung und 8 Kirchen und somit 50 Prozent der Gebäude in die Kategorie A eingeordnet werden.

Wie ist das „circa“ bei den 50 Prozent zu verstehen?

Uns ist bewusst, dass die Verhältnisse in den Dekanatsbezirken sehr unterschiedlich sind. Vor diesem Hintergrund bedarf es hier einer gewissen Flexibilität. In Ballungsräumen kann die Quote von 50 Prozent voraussichtlich übertroffen werden, dahingegen wird sie in Flächendekanatsbezirken unterschritten. Mit dem „circa“ soll diesen regionalen Besonderheiten Rechnung getragen werden.

Was ist unter der Wirtschaftlichkeit des baulichen Zustands zu verstehen?

Hierbei handelt es sich um die Einschätzung, welcher (finanzielle) Aufwand für die Instandsetzung und die Instandhaltung des Gebäudes notwendig ist. Dabei sind auch der energetische Zustand und die Unterhaltungskosten zu berücksichtigen. Gebäude, die in einem guten baulichen Zustand sind, sollten daher eher in die Kategorie A eingeordnet werden, sofern sich das Gebäude an einem zukunftsfähigen Standort befindet.

Was ist mit der Einhaltung des Klimaschutzgesetzes gemeint?

Alle Gebäude, die sich im Eigentum der (Gesamt-)Kirchengemeinden und Dekanatsbezirke befinden, müssen die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes einhalten. D. h. sie müssen bis spätestens zum Jahr 2045 treibhausgasneutral sein. Das Klimaschutzgesetz findet für alle Kategorien Anwendung.

Wann ist ein Gebäude treibhausgasneutral?

Die Treibhausgasneutralität eines Gebäudes ist gegeben, wenn das Gebäude mit Strom, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, betrieben wird. Außerdem muss die Heizung in den Gebäuden mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Was bedeutet das Kriterium „Kongruenz mit anderen regionalen Planungsprozessen“?

Momentan gibt es mehrere regionale Planungsprozesse, die sich auf Immobilienfragen auswirken können. Dazu gehören insbesondere die Landesstellenplanung, die pfarramtliche Geschäftsführung, die Fusionen von Dekanatsbezirken und Kirchengemeinden, die Verwaltungsreform und die Reform der Kirchenkreise.

Wie wirkt sich die Landesstellenplanung auf die regionalen Gebäudebedarfspläne aus?

Die Landesstellenplanung wirkt sich zunächst auf die Bildung der Regionen für die gemeinde- und pfarreiübergreifende Zusammenarbeit (sog. Nachbarschaftsräume), und zwar vor allem auf deren Größe aus. Um die Funktionsfähigkeit einer Region zu gewährleisten, muss diese das Gebiet von einer bestimmten Anzahl an Pfarrstellen umfassen. Eine Kürzung der Pfarrstellen im Rahmen der Landesstellenplanung würde dann zu einer entsprechenden Anpassung der Gebäudesituation in der Region führen.

Im Übrigen wird bei der Landesstellenplanung von den Dekanatsbezirken festgelegt, welche Pfarrstellen langfristig bestehen bleiben. Pfarrdienstwohnungen, die solchen Pfarrstellen zugeordnet sind, sollten dann tendenziell in die Kategorie A eingeordnet werden. Ist jedoch klar, dass bestimmte Pfarrstellen in absehbarer Zeit wegfallen, sollten die diesen Pfarrstellen zugeordneten Pfarrdienstwohnungen in die Kategorien B und C eingeordnet werden.

Was sind „sonstige Kriterien“?

Mit sonstigen Kriterien sind besondere Umstände vor Ort gemeint, die für eine Gesamtabwägung relevant sein können. Dazu gehören z. B. der Denkmalschutz oder die staatliche Baupflicht bei Gebäuden. Auch sozio-kulturelle Kriterien, die Identifikation mit den Gebäuden, die Ortsbildprägung, städtebauliche und rechtliche Aspekte, sowie objektbezogenen Kriterien fallen hierunter.

________________________________________________

Finanzielle Förderung

Die Leitlinien der Gebäudebedarfsplanung weisen die neuen Regelungen zu landeskirchlicher Bedarfszuweisung, Gemeindehausbudget, landeskirchlicher Regelbedarfszuweisung aus.

Ausschluss landeskirchlicher Bedarfszuweisungen

Zunächst müssen die Voraussetzungen für landeskirchliche Bedarfszuweisungen und somit § 52 KGBauV (Ausschluss landeskirchlicher Bedarfszuweisungen) mit Wirkung zum 1. Januar 2025 angepasst werden: Landeskirchliche Bedarfszuweisungen sind grundsätzlich ausgeschlossen, soweit es sich um Gebäude handelt, die im Rahmen des runden Tisches oder bei der Festsetzungsentscheidung in die Kategorien B oder C eingeordnet wurden. Ebenfalls sind landeskirchliche Bedarfszuweisung für Gebäude in Dekanatsbezirken, bei denen noch kein runder Tisch stattgefunden hat, weitestgehend ausgeschlossen.

Gemeindehausbudget

Das Gemeindehausbudget (§ 56a KGBauV) sollte bis zum 30. Juni 2027 unverändert bleiben. Ab dem 1. Januar 2028 erhalten grundsätzlich nur noch die Dekanatsbezirke ein Gemeindehausbudget, für die eine rechtskräftige Festsetzungsentscheidung erlassen worden ist. Das Gemeindehausbudget darf insoweit nur für Baumaßnahmen verwendet werden. Eine pauschale Ausschüttung oder eine anderweitige Verwendung des Gemeindehausbudgets ist unzulässig.

Landeskirchliche Regelbedarfszuweisung

Für Kirchen, Gemeindehäuser und Verwaltungsgebäude beläuft sich die landeskirchliche Regelbedarfs- zuweisung für Bauvorhaben momentan auf bis zu 1/3 der förderfähigen Kosten (vgl. § 56 KGBauV). Künftig beträgt die landeskirchliche Regelbedarfszuweisung für Bauvorhaben nur noch bis zu 1/4 der förderfähigen Kosten, wobei ein entsprechender Bedarf bestehen und nachgewiesen werden muss. In Ausnahmefällen kann – wie bisher – eine höhere landeskirchliche Bedarfszuweisung gewährt werden. Ein Ausnahmefall ist insbesondere bei Kirchen in einem kirchlich festgestellten besonderen Interesse gegeben.

Diese Änderung wirkt sich auch auf die Finanzierung von Baumaßnahmen an Pfarrdienstwohnungen aus. Gemäß § 54 KGBauV erhalten die (Gesamt-)Kirchengemeinden für die Sanierung von Pfarrdienstwohnungen eine Regelbedarfszuweisung in Höhe von 25.000 Euro (pro 10 Jahre genutzter Pfarrdienstwohnung). Für den verbleibenden offenen Betrag der Baukosten ist eine Regelbedarfszuweisung denkbar. Diese beträgt nun nicht mehr (bis zu) 1/3, sondern nur noch (bis zu) 1/4 der förderfähigen Kosten.

Wie wirkt sich die Gebäudebedarfsplanung auf die finanzielle Förderung von Baumaßnahmen aus?

Ab dem 1. Januar 2025 werden landeskirchliche Bedarfszuweisungen, sowie Zuweisungen aus dem Gemeindehausbudget und dem Klimaschutzfonds nur noch für Gebäude gewährt, die im Rahmen des runden Tisches oder bei der Festsetzungsentscheidung in die Kategorie A eingeordnet wurden. Gebäude der Kategorien B und C erhalten somit keine landeskirchlichen Bedarfszuweisungen, sowie Zuweisungen aus dem Gemeindehausbudget und dem Klimaschutzfonds mehr. Gebäude dieser Kategorien können aber Förderungen für eine notwendige Energieberatung erhalten.

Die regionalen Gebäudebedarfspläne müssen doch erst bis zum 31. Dezember 2025 bzw. sogar 31. Dezember 2026 erstellt werden. Wieso gelten diese neuen Finanzierungsregelungen schon ab dem 1. Januar 2025?

Dass die Finanzierungsregelungen schon ab dem 1. Januar 2025 gelten, ist dadurch begründet, dass sonst die Gefahr von Fehlinvestitionen bestünde: Würden die neuen Finanzierungsregelungen erst ab dem 31. Dezember 2025 oder dem 31. Dezember 2026 gelten, könnten bis dahin Finanzierungen für Gebäude beantragt und bewilligt werden, die nicht mehr langfristig erhalten bleiben. Solchen Fehlinvestitionen wird mit der Geltung der Regelungen ab dem 1. Januar 2025 vorgebeugt.

Was gilt für das Gemeindehausbudget und Förderungen daraus?

Bis zum 30. Juni 2027 bleibt es bei den bisherigen Regelungen zum Gemeindehausbudget: Die Dekanatsbezirke erhalten wie bisher das Gemeindehausbudget. Ab dem 1. Januar 2028 erhalten jedoch nur noch die Dekanatsbezirke ein Gemeindehausbudget, für die eine rechtskräftige Festsetzungsentscheidung getroffen wurde.

Muss das Gemeindehausbudget in Gebäude investiert werden oder können damit auch Stellen finanziert werden?

Das Gemeindehausbudget muss in Baumaßnahmen an A-Gebäuden investiert werden. Stellen, auch wenn sie zur Unterstützung der Gebäudebedarfsplanung geschaffen werden, dürfen damit nicht finanziert werden.

Kann das Gemeindehausbudget pauschal an die Kirchengemeinden ausbezahlt werden?

Eine pauschale Verteilung der Mittel aus dem Gemeindehausbudget an die Kirchengemeinden (z. B. anhand der Kirchenmitglieder in den einzelnen Kirchengemeinden) ist unzulässig. Das Gemeindehausbudget ist Bestandteil der Gemeindehausbedarfsplanung und darf insoweit nur in langfristig zu erhaltende Gemeindehäuser der Kategorie A investiert werden.

Werden überhaupt keine Gebäude ab dem 1. Januar 2025 gefördert, soweit diese nicht im Rahmen einer regionalen Gebäudebedarfsplanung in die Kategorie A eingeordnet wurden?

Im Hinblick auf die im Jahr 2025 anstehende Bildung von neuen Gremien und die dadurch verursachten Verzögerungen können ausnahmsweise auch Gebäude gefördert werden, wenn diese noch nicht in einem regionalen Gebäudebedarfsplan enthalten sind. Voraussetzung für eine Förderung ist allerdings eine Eilbedürftigkeit der Maßnahme, sowie, dass es sich um ein langfristig zu erhaltendes Gebäude handelt. Dies muss vom zuständigen Dekan bzw. der zuständigen Dekanin bestätigt werden.

Wie hoch ist die landeskirchliche Bedarfszuweisung?

Die landeskirchliche Bedarfszuweisung beträgt ab dem 1. Januar 2025 bis zu 1/4 der förderfähigen Kosten (anstelle von bis zu 1/3 wie bisher). Dies gilt auch für Pfarrdienstwohnungen hinsichtlich des über die Regelbedarfszuweisung in Höhe von 25.000 Euro (pro 10 Jahre genutzter Pfarrdienstwohnung) verbleibenden offenen Betrag der Baukosten.

________________________________________________

Genehmigungspflicht

Für Baumaßnahmen an Gebäuden, die im Rahmen der Gebäudebedarfsplanung der Kategorie A zugeordnet wurden, bedarf es - nach wie vor - einer kirchenaufsichtlichen Genehmigung. Grundsätzlich keiner kirchenaufsichtlichen Genehmigung mehr bedürfen Baumaßnahmen an Gebäuden der Kategorien B und C, soweit es sich nicht um Kirchen handelt. Diese Verwaltungsvereinfachung soll den Transformationsprozess beschleunigen und dem Umstand Rechnung tragen, dass die Eigentümer für solche Gebäude keine finanzielle Unterstützung durch die Landeskirche mehr erhalten.

Davon ausgenommen sind Gemeindehäuser, die im Rahmen der Gebäudebedarfsplanung in die Kategorie A eingeordnet wurden. Für Baumaßnahmen an diesen Gebäuden bedarf es – wie bisher - keiner kirchenaufsichtlichen Genehmigung.

Des Weiteren wird die Verpflichtung zur Inanspruchnahme der Erstberatung durch das zuständige landeskirchliche Baureferat gemäß § 18 erst bei Baumaßnahmen mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 200.000 Euro vorgegeben. Dadurch sollen Fehlplanungen und -investitionen durch die Eigentümer der Gebäude verhindert werden. Bei den übrigen Baumaßnahmen ist die Inanspruchnahme des landeskirchlichen Baureferats dann auf freiwilliger Basis möglich.

________________________________________________